船を所有することへの憧れはあるけれど、維持費が気になる…。そんな疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。実際、船の維持費は購入費用だけでなく、その後にかかる様々な費用を理解しておくことが重要です。

本記事では、船のサイズや種類別に詳しい維持費の内訳を解説し、実際のオーナーの声も交えながら、これから船の購入を検討している方に役立つ情報をお届けします。単に「高い」という漠然としたイメージではなく、具体的な金額と内訳を知ることで、船舶所有の現実的な計画が立てられるようになるでしょう。

船の維持費の全体像:年間いくらかかる?

船の維持費は、そのサイズや種類、使用頻度によって大きく異なります。「船は穴の開いた水に浮かぶ財布」という表現があるように、購入後も継続的な出費が必要になります。まずは維持費の全体像を把握しましょう。

船の維持費を構成する主な要素

船の維持費は大きく分けて船舶検査費用、保険料、保管費用、燃料費、メンテナンス費用などで構成されています。この中で最も大きな割合を占めるのが保管費用で、特に都市部のマリーナでは年間数十万円から数百万円にのぼることもあります。次いで燃料費、保険料が主な出費となります。

また、定期的なエンジンオイルの交換や船底の清掃・塗装など、船を快適で安全な状態に保つためのメンテナンス費用も必須となります。これらの費用はすべて合わせると、思いのほか大きな金額になることがありますので、事前に理解しておくことが大切です。

サイズ別の年間維持費の目安

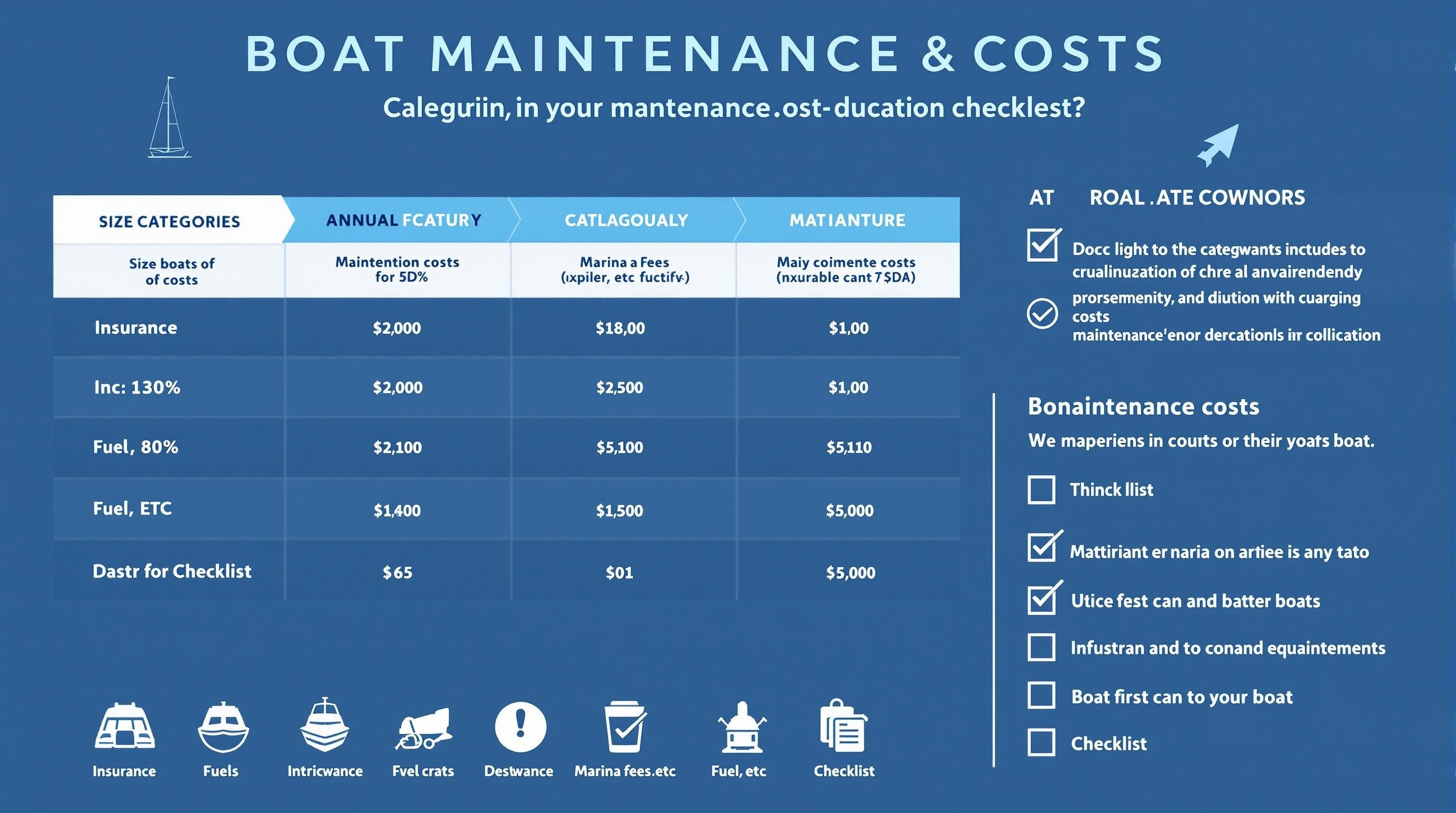

船のサイズによって維持費は大きく異なります。2025年現在の一般的な相場として、小型船(20フィート未満)の場合は年間10万円~30万円程度、中型船(20~30フィート)では年間30万円~100万円程度、大型船(30フィート以上)になると年間100万円~500万円以上が必要とされています。

これを月換算すると、小型船で約8,000円~25,000円、中型船で約25,000円~83,000円、大型船になると約83,000円~417,000円以上となります。主な内訳は、保管費、保険料、検査費、メンテナンス費用などです。

船種別の維持費の違い

船の種類によっても維持費は変わってきます。プレジャーボート(アウトボード)は、エンジンのメンテナンスが比較的容易で、燃料効率が良い新型エンジンなら燃料費を抑えられるという特徴があります。20フィート級であれば年間約20~40万円が目安です。

フィッシングボートは釣り専用の装備が充実していますが、魚群探知機などの特殊装備のメンテナンス費用が加算されるため、20フィート級で年間約30~50万円が目安となります。

クルーザー(インボード)は居住性が高く、長時間の航行に適していますが、エンジンが船内にあるため、メンテナンス費用が高めになる傾向があります。25フィート級で年間約50~100万円が目安です。

必須となる船舶関連費用の詳細

船を所有するには、必ず発生する固定費があります。これらは船の大きさや種類に関わらず、船舶オーナーなら誰もが支払わなければならない費用です。詳しく見ていきましょう。

船舶検査(JCI)の費用と頻度

小型船舶の安全を確保するために、日本小型船舶検査機構(JCI)による定期的な検査が義務付けられています。定期検査は6年ごとに行われ、定員12名以下の場合は24,300円~43,400円、定員13名以上の場合は34,500円~63,400円の費用が発生します。この検査では船体、エンジン、航海設備、安全設備などが総合的にチェックされます。

また、定期検査の間(3年目)に行われる中間検査は、定員12名以下の場合は8,200円~28,000円、定員13名以上の場合は13,400円~43,000円の費用がかかります。定期検査よりも簡易的な点検が行われます。

そのほか、船の構造や機関に変更があった場合には臨時検査が必要となり、4,900円(一律)の費用がかかります。これらの船検費用を年間で平均すると、小型船で約4,000円~7,000円程度、中・大型船では10,000円程度となります。

船舶保険の種類と料金相場

船舶保険は自動車の自賠責保険のような強制加入の制度はありませんが、事故や損害に備えるために加入が強く推奨されています。主な保険の種類としては、対人対物賠償責任保険、船体保険、搭乗者傷害保険、捜索救助費用保険などがあります。

対人対物賠償責任保険は、他の船舶や施設、人への損害賠償をカバーするもので、保険金額は1億円が一般的です。年間保険料は2.5万円~5万円程度になります。船体保険は自船の損害修理費用をカバーし、年間保険料は船価の2~5%程度です。搭乗者傷害保険は同乗者のケガや死亡に対する補償で、年間保険料は1万円~3万円程度です。捜索救助費用保険は海難事故時の捜索・救助費用をカバーし、保険金額200万円程度で年間保険料は数千円です。

船の保管方法と費用比較

船の保管方法は大きく「海上係留」と「陸上保管」に分かれます。海上係留の場合、すぐに出航できる利便性がありますが、船底に貝が付着しやすいという特徴があります。費用相場は都市部マリーナの場合、20フィート級で約20~40万円/年、地方マリーナでは約10~20万円/年、漁港(漁協組合員の場合)では年間3~5万円程度となっています。

一方、陸上保管の場合は船底メンテナンスの頻度が減少するメリットがありますが、出航時に上下架作業が必要になります。費用相場は都市部で20フィート級で約30~50万円/年、地方では約20~40万円/年です。さらに上下架料金として1回あたり1~2万円程度が必要になります。

マリーナの保管費用は地域や施設の充実度によって大きく異なります。東京湾や大阪湾といった都市部の人気マリーナでは、地方の2倍以上の費用がかかることも珍しくありません。

船のメンテナンスにかかる費用

船を長く快適に使い続けるには、定期的なメンテナンスが欠かせません。ここでは、船のメンテナンスにかかる費用について詳しく解説します。

エンジン関連のメンテナンス費用

船のエンジンは定期的なメンテナンスが必要です。特に海水という過酷な環境で使用するため、自動車よりも頻繁なメンテナンスが求められます。エンジンオイル交換は100時間の使用または半年ごと(どちらか早い方)に必要で、船外機(60馬力)の場合は7,000円~14,000円、インボードの場合は15,000円~30,000円程度の費用がかかります。知識があれば自分で行うことも可能です。

ギアオイル交換は年1回または200時間ごとに行い、3,000円~10,000円程度の費用が必要です。これは船を陸揚げする必要があり、専門知識が求められます。オイルフィルター交換はオイル交換と同時に行うことが推奨され、1,500円~5,000円程度の費用がかかります。

また、燃料フィルター交換(年1回または500時間ごと、1,000円~6,000円)、点火プラグ交換(2年に1回または200時間ごと、1,000円~5,000円)、冷却水インペラー交換(2~3年に1回、5,000円~15,000円)なども定期的に必要となります。これらの作業も知識があれば自分で行うことができるものがあります。

船体メンテナンスの費用と頻度

船体のメンテナンスは、特に海上係留している場合に重要になります。海水による腐食や貝類の付着を防ぐための対策が必須です。船底塗装は1~2年に1回(海域の汚れ具合により変動)行う必要があり、自分で行う場合は15,000円~30,000円(20フィート級)、業者に依頼すると50,000円~100,000円(20フィート級)の費用がかかります。これには防汚塗料の塗布や下地処理が含まれます。

船底清掃(水中クリーニング)は3~6ヶ月に1回(海域により変動)行い、水中ダイバーによるフジツボ等の除去には10,000円~30,000円/回(20フィート級)の費用がかかります。バッテリー交換は2~3年に1回必要で、10,000円~25,000円の費用がかかります。これは自分で行うことが可能です。

船底塗装や大規模メンテナンス時には陸上げ費用も必要で、小型船(20フィート未満)で3,000円~15,000円/回、中型船(20~30フィート)で15,000円~30,000円/回、大型船(30フィート以上)で30,000円~60,000円/回の費用がかかります。

季節ごとのメンテナンススケジュール

船のメンテナンスは季節ごとに行うべき項目が異なります。年間を通して計画的に行うことがコスト削減にもつながります。春(出航シーズン前)には、エンジンオイルやギアオイルの交換、バッテリーの点検・充電、防水処理の確認、安全設備の点検などを行います。推定費用は15,000円~30,000円です。

夏(使用頻度が高い時期)には、船底の付着物点検・除去、エンジン冷却系統の点検、燃料フィルターの点検などを行います。推定費用は5,000円~20,000円です。秋(シーズン終了時)には、全体的な点検・修理、エンジンオイルの交換、長期保管の場合は燃料系統の処理などを行います。推定費用は10,000円~25,000円です。

冬(非使用期間・保管時)には、防寒対策(凍結防止)、陸上保管の場合はカバーの装着、船内の湿度管理などを行います。推定費用は3,000円~15,000円です。

オーナーがDIYで行えるメンテナンス項目も多く、自分で行うことでコストを大幅に削減できる場合があります。ただし、専門知識が必要な作業や安全に関わる部分は、プロに依頼することをおすすめします。

燃料費とランニングコスト

船を実際に使用する上で最も変動が大きいのが燃料費です。エンジンのタイプや使用方法によって大きく異なるため、事前に把握しておくことが重要です。

エンジンタイプ別の燃費と年間コスト

船のエンジンは大きく分けて2ストロークと4ストロークがあり、その燃費特性は大きく異なります。2ストロークエンジンは構造がシンプルで軽量、出力が大きいという特徴がありますが、燃費は1時間あたり50馬力で15~25リットル、100馬力で25~40リットル、200馬力で40~70リットルと比較的多くなります。また、ガソリンとオイルを混合するか、別置きのオイルタンクが必要です。

一方、4ストロークエンジンは環境性能が高く、低燃費で静音性も優れています。燃費は1時間あたり50馬力で8~15リットル、100馬力で15~25リットル、200馬力で25~45リットルとなっています。オイルは自動車と同様に別系統で管理します。

最新の4ストロークエンジンには電子制御燃料噴射システム(EFI)が搭載されているものも多く、従来型と比較して約15~30%の燃費向上が見られます。例えば、スズキDF60A(リーンバーン技術搭載)は6~7時間の使用で15~24リットル程度の燃料消費となっています。

年間の燃料費を試算すると、月2回(年24回)の使用で1回あたり6時間航行する場合、2ストローク60馬力では約345,600円/年、4ストローク60馬力では約184,320円/年、4ストロークEFI60馬力では約138,240円/年となります(レギュラーガソリン160円/L換算)。

実際の使用例からみる燃料費の計算方法

燃料費は使用状況によって大きく変わります。釣り目的で月2回使用する場合、典型的な使用パターンは片道1時間の航行と釣り中の移動・アイドリング5時間、帰路1時間となります。この場合、4ストローク60馬力エンジンでは、高速航行時(片道往復2時間)に約20リットル、釣り中の移動・アイドリング(5時間)に約10リットルを消費し、1回の釣行での総消費量は約30リットルとなります。これを月間コストに換算すると9,600円、年間コストでは115,200円となります。

レジャー目的で月1回使用する場合は、湾内クルージング4時間(中速走行中心)で4ストローク60馬力エンジンを使うと、約20リットルの燃料を消費します。月間コストは3,200円、年間コストは38,400円となります。

長距離クルージングで年3回の遠出をする場合、片道3時間×往復の航行と現地での使用2時間というパターンでは、4ストローク100馬力エンジンで約80リットル/回の燃料を消費し、年間コストは38,400円となります。

実際の燃料費は、エンジンの使用状況(全開走行と低速巡航の割合)、潮流や風の状況、船体の汚れ具合などによって変動します。余裕をもって計画することをおすすめします。

その他のランニングコスト

燃料費以外にも、日常的な使用で発生する様々なコストがあります。まず水道光熱費として、マリーナでの船の水洗いに500円~1,000円/回、電気使用料に300円~1,000円/回がかかり、年間では1万円~3万円程度の費用が発生します。

消耗品費としては、船体クリーナーやワックスに5,000円~1万円/年、ロープやフェンダーの交換に5,000円~2万円/年、各種潤滑スプレー・グリスに3,000円~5,000円/年、各種洗剤・洗浄液に3,000円~5,000円/年の費用がかかります。

安全備品の更新費用も必要で、救命胴衣(ライフジャケット)は3,000円~15,000円/個(5年程度で劣化)、消火器は5,000円~10,000円(3~5年で交換)、信号紅炎は5,000円~10,000円(期限あり、3年程度)、緊急地位指示無線標識の更新料は3万円~5万円(5年ごと)がかかります。

そのほかにも、マリーナ利用に伴う施設使用料として5,000円~10,000円/年、船舶点検時の予備部品代として1万円~5万円(必要に応じて)、マリーナイベント参加費・年会費として5,000円~1万円/年などの諸経費が発生します。

これらの費用を合計すると、年間約3万円~15万円程度が「その他のランニングコスト」として発生する可能性があります。

船の維持費を抑えるための工夫とコツ

船の維持費は決して安くはありませんが、適切な工夫やコツを知ることで、無駄な出費を減らし、より効率的に船を楽しむことができます。

自分でできるメンテナンス術

メンテナンス費用を削減する最も効果的な方法は、可能な作業は自分で行うことです。エンジンオイル交換を自分で行えば、オイルとオイルフィルター代だけで約7,000円の費用で済みますが、業者に依頼すると約15,000~20,000円かかります。つまり、1回につき約8,000~13,000円の節約になります。必要なものはオイル、オイルフィルター、工具、オイル受けです。

船底塗装も自分で行えば、塗料と道具代だけで約15,000~30,000円(20フィート級)で済みますが、業者に依頼すると約50,000~100,000円かかります。つまり、約35,000~70,000円の節約になります。必要なものは防汚塗料、ローラーやハケ、サンドペーパー、マスキングテープです。

そのほか、デッキ洗浄、内装清掃、金具の磨き上げなどの日常的な清掃・メンテナンスも自分で行えば、清掃サービス依頼の約5,000~15,000円/回を節約できます。バッテリーメン

自分でできるメンテナンス術(続き)

バッテリーメンテナンスも自分で行うことができます。充電器(約5,000~15,000円)の初期投資が必要ですが、業者に依頼すると1回あたり約3,000~5,000円かかるため、長期的に見れば節約になります。必要なものはバッテリー充電器と端子清掃用具です。

また、救命具の点検、消火器の確認、航海灯の交換などの安全装備のメンテナンスも自分で行うことで、点検料として約3,000~8,000円/回の節約になります。

DIYでメンテナンスを行う際は、適切な知識と技術を身につけることが重要です。初めのうちは経験者に指導してもらったり、オンラインの解説動画やマニュアルを参考にしたりすると良いでしょう。ただし、エンジンの重要部分や電気系統など、専門的な知識が必要な部分は無理せずプロに依頼することをおすすめします。

保管方法の選び方と費用削減術

船の保管方法は維持費の中でも大きな割合を占めます。最適な保管方法を選ぶことで、コストを大幅に削減できる可能性があります。

使用頻度によって最適な保管方法は異なります。月1~2回以下の使用であれば陸上保管が有利です。船底メンテナンスの頻度が減少し、長期的に見ればコスト削減になるためです。一方、月3回以上使用する場合は、上下架の手間と費用を考えると海上係留の方が便利でコスト効率が良くなります。

地域による選択も重要です。都市部のマリーナは便利ですが高額な傾向があります。郊外のマリーナはアクセスは不便ですが相対的に安価です。漁港は最も経済的ですが、組合員になる必要がある場合が多いです。

保管コスト削減のアイデアとしては、複数オーナーで船を共有する「シェアボート」にすること、オフシーズンは陸上保管に切り替えること、小さな個人マリーナを探すこと、漁協の準組合員になり漁港に保管することなどが挙げられます。

小型船の場合、自宅やガレージでの保管が可能であれば、保管費を大幅に削減できます。トレーラーで移動可能な小型船であれば、安価な陸置き場を利用するのも良い選択肢です。

海上係留のコスト削減には、船底シートの利用(貝の付着を防ぎ、清掃コスト削減)や、フジツボ防止塗料の高品質な商品を選ぶ(長持ちするため長期的に見れば経済的)などの工夫があります。

共同所有という選択肢

船を複数人で共同所有することで、維持費を分担し、個人の負担を大幅に軽減することができます。

共同所有の大きなメリットは、購入費用の分担(例:4人なら1/4の負担)、維持費の分担(年間コストを人数で割る)、船の利用頻度が上がることでコストパフォーマンスが向上すること、メンテナンス作業の分担ができることなどです。

共同所有には様々な形態があります。信頼関係があり調整しやすい友人や家族との共同所有、専門業者が管理・運営するボートシェアリングサービス(予約制で使用可能)、マリーナのボートクラブ(会員制でクラブ所有のボートを利用)などです。

共同所有を成功させるためには、使用スケジュールの明確な取り決め、維持費の分担方法の合意、損傷時の責任分担、売却時の取り決めなどを事前にしっかりと決めておくことが重要です。特に友人同士の共同所有の場合は、後々のトラブルを避けるため、契約書を作成することをおすすめします。

シェアリングサービスを利用すれば、月額1万円程度でボートオーナーになれるケースもあります。自分の使用頻度や予算に合わせて、最適な共同所有の形を検討してみるとよいでしょう。

中古艇購入時の維持費チェックポイント

中古艇を購入する際には、初期費用だけでなく、将来的な維持費も考慮することが重要です。エンジン関連では、エンジン使用時間(1,000時間以上は要注意)、最後のオーバーホール時期、燃費性能(2ストロークか4ストロークか)、部品の入手しやすさ(メーカーサポート状況)などをチェックしましょう。

船体関連では、船底の状態(長期間塗装していないと補修コスト大)、デッキやハル(船体)の亀裂やダメージ、腐食や劣化の状況、電装品の動作状況などを確認することが大切です。

書類関連では、船舶検査証の有効期限(残存期間が短いと直近の検査費用が必要)、過去のメンテナンス記録、修理履歴などをチェックします。

購入前には、実際の年間維持費を現オーナーに確認する、マリーナの空き状況と料金を調べる、近隣の修理工場やサポート体制を確認するなどの準備も必要です。

維持費を抑えるための中古艇選びのポイントとしては、人気モデルより汎用モデルを選ぶ(部品が安い)、エンジンが新しい船を選ぶ(エンジンの修理が最もコスト高)、サイズはニーズに合った最小限に抑える、2隻目以降を購入する経験者から助言を受けるなどが挙げられます。

中古艇は安価に購入できても、その後の修理費用が高額になることもあります。購入前には専門家の意見を聞くことが重要です。

船の所有に関するよくある誤解と真実

船の所有について、世間にはさまざまな誤解が存在します。ここでは、そうした誤解と実際の真実について解説します。

「船は金食い虫」は本当か?

「船は穴の開いた水に浮かぶ財布」という表現があるように、船に対して「とにかくお金がかかる」というイメージが強くあります。多くの人が、船の維持費は予測不能で際限なくかかると考えていますが、これは必ずしも正しくありません。確かに想定外の修理が必要になることはありますが、適切な計画と知識があれば、維持費の大部分は予測可能です。

船の維持費を適切に管理するには、自分のニーズと予算に合ったサイズの船を選ぶことが最重要です。また、定期的なメンテナンスを怠らなければ、大きな修理費用の発生を防げますし、DIYでできる作業を増やすことで、維持費を大幅に削減することも可能です。さらに、使用頻度が高ければ、一回あたりのコストは下がります。

船が「金食い虫」にならないための3つのポイントは、適正なサイズ選び(自分の使用目的に必要最小限のサイズを選ぶ)、予防的メンテナンス(小さな問題を早期に発見し対処する)、使用頻度の確保(「持っているだけ」では割高になる)です。

計画的に使用すれば、船の所有は他のレジャーと比較しても必ずしも「金食い虫」とは言えません。適切なサイズ選びと計画的なメンテナンスで、コストを抑えながら船の魅力を最大限に楽しむことができるのです。

維持費を予測できない理由とその対策

船の維持費が予測できないと感じる理由にはいくつかの要因があります。環境による劣化の差(塩分濃度や水質、気候による劣化速度の違い)、使用頻度の変動(当初の想定よりも使用頻度が変わることが多い)、未知の故障(中古艇の場合、過去のメンテナンス状況が不明なケースも)、燃料価格の変動(ガソリン価格の上下による燃料費の変動)、マリーナ料金の改定(契約更新時に値上げされることもある)などが挙げられます。

維持費の予測可能性を高めるためには、年間維持費の15~20%程度を予備費として積み立てる、定期的な点検で小さな問題を早期に発見し大きな修理を回避する、メンテナンスログを作成して全ての整備履歴を記録し次回の予測に役立てる、メンテナンスの年間計画を立てて季節ごとの必要作業を事前に計画しコストを把握する、同じモデルを所有する人から情報を得るなどの対策が有効です。

予測外の出費に備えるためには、年間の維持費とは別に「修理準備金」を用意しておくことや、中古艇の場合は特に、購入後1年間は予想外の修理が発生する可能性を想定しておくこと、複数年の維持計画を立ててエンジンオーバーホールなどの大きな出費を予測しておくことなどが重要です。

船が長期間使われないと、実は不具合が発生しやすくなります。定期的に使用し点検することで、大きな故障を未然に防ぐことができます。

船の維持費と使用頻度の関係性

船の維持費を考える上で最も重要なのが、使用頻度との関係です。固定費(保管料、保険、検査費)は使用頻度に関わらず発生しますが、使用頻度が増えると、一回あたりの固定費負担は減少します。一方で、変動費(燃料、消耗品)は使用頻度に比例して増加します。また、メンテナンス費用は使用時間によって変動します。

使用頻度別の1回あたりコスト比較を見てみると、年間固定費500,000円、1回の変動費10,000円と仮定した場合、年5回使用では1回あたり110,000円(固定費÷5+変動費)、年10回使用では1回あたり60,000円(固定費÷10+変動費)、年20回使用では1回あたり35,000円(固定費÷20+変動費)となります。

最適な使用頻度を見つけるには、自分のライフスタイルの把握(週末のみ?長期休暇時?)、季節性の考慮(オフシーズンも含めて年間何回使えるか)、代替手段とのコスト比較(レンタルやチャーターとの比較)、将来的な使用計画(今後の生活スタイルの変化予測)などを考慮する必要があります。

使用頻度を高める工夫としては、マリーナから近い場所に住む/保管する、家族や友人と共有して使用頻度を上げる、短時間でも気軽に使える小型艇を選ぶ、マリーナのイベントに参加し使用機会を増やすなどが挙げられます。

使用頻度が高いほど、他のレジャーと比較してコストパフォーマンスが向上します。船の所有を検討する際は、実際にどれだけ使用できるかを現実的に考慮することが重要です。

まとめ:船の維持費を計画的に管理するために

船を所有する魅力と維持費の現実を理解した上で、計画的な管理方法を見ていきましょう。適切な計画と知識があれば、船の所有は決して手の届かない贅沢ではありません。

サイズ別維持費の総括表

船のサイズごとの年間維持費を総括すると、小型船(20フィート未満)の場合、年間維持費総額は約10万円~30万円で、船舶検査費が約4,000円~7,000円、保険料が約2万円~3万円、保管費が約5万円~15万円(地域による)、燃料費が約3万円~10万円(使用頻度による)、メンテナンス費が約1万円~5万円となります。月換算では約8,300円~25,000円です。小型船は初期投資が少なく、維持費も抑えられるため、初めてのオーナーや釣り中心の利用者に向いています。

中型船(20~30フィート)の場合、年間維持費総額は約30万円~100万円で、船舶検査費が約7,000円~1万5,000円、保険料が約3万円~10万円、保管費が約15万円~50万円、燃料費が約10万円~30万円、メンテナンス費が約5万円~20万円となります。月換算では約25,000円~83,000円です。中型船は居住スペースがあり、様々な用途に使用可能なため、家族や友人との利用、時々の宿泊利用を考える人に向いています。

大型船(30フィート以上)の場合、年間維持費総額は約100万円~500万円以上で、船舶検査費が約1万円~3万円、保険料が約10万円~30万円、保管費が約50万円~300万円、燃料費が約30万円~100万円、メンテナンス費が約20万円~100万円となります。月換算では約83,000円~417,000円以上です。大型船は快適な居住性と安定した航行性能を備えており、長期滞在、多人数での利用を考える人、投資としても考える人に向いています。

船所有を検討する際のチェックリスト

船の購入を検討する際には、使用目的と頻度を明確にしましょう。年間の使用回数とパターンを具体的に想定し、使用地域と航続距離の検討、搭乗人数の確認をします。

予算計画も重要です。購入費用だけでなく5年間の維持費計画を立て、初期費用、固定費、変動費を区分し、予備費(緊急修理用)を確保しておきましょう。

保管場所の確保も欠かせません。マリーナの空き状況と料金を確認し、自宅保管の可能性を検討し、上下架の便利さと費用も確認します。

メンテナンス体制の確認も重要です。近隣の修理工場の有無を調べ、DIYでできる作業を把握し、定期的なメンテナンススケジュールを作成しておきましょう。

また、必要な船舶免許の確認と取得コスト・時間の見積もり、必要な保険の補償内容の確認と複数の保険会社の見積もり比較、同型船オーナーからの情報収集も行っておくとよいでしょう。

船の維持費に関する相談先・情報源

船の維持費について詳しく知るためには、様々な情報源を活用するとよいでしょう。公的機関・業界団体としては、日本小型船舶検査機構(JCI)で検査に関する情報を、日本マリン事業協会で業界全般の情報を、各地のマリーナ協会で地域のマリーナ情報を得ることができます。

民間の情報源としては、マリーナ・ボートディーラーから最新の相場情報を、ボート雑誌(「舵」「KAZI」など)からトレンドや相場情報を、船舶専門のウェブサイト・ブログから実体験に基づく情報を、SNS上のボートオーナーコミュニティからリアルタイムの情報交換を行うことができます。

相談先としては、マリーナのハーバーマスターに維持管理のアドバイスを、船舶整備士にメンテナンスの専門的アドバイスを、経験豊富なボートオーナーに実体験に基づくアドバイスを、ボートショーでのメーカー担当者に新型船の維持費情報を聞くことができます。

情報収集のコツとしては、複数の情報源から情報を集め比較検討する、地域特有の事情を考慮する(気候、海域の特性など)、同じ船種・サイズのオーナーの話を重視する、最新の情報を定期的にアップデートすることが挙げられます。

初めての船舶オーナーにとっては、メンテナンスサービスなどの専門サービスの活用も選択肢の一つです。

おわりに

船の維持費は、初めて聞くと「高い」と感じる方も多いかもしれません。しかし、適切なサイズの船を選び、計画的なメンテナンスを行い、できる限りDIYで対応することで、無理なく船の所有を楽しむことは十分可能です。

船は単なる乗り物ではなく、新たな体験と自由をもたらしてくれるものです。海や湖での釣り、家族や友人とのクルージング、自然との一体感など、お金には換えられない価値を提供してくれます。

維持費を含めた現実的な計画を立て、自分のライフスタイルに合った船選びをすることで、マイボートライフを長く楽しむことができるでしょう。船の所有は決して安くはありませんが、適切な知識と計画があれば、多くの人にとって手の届く範囲の趣味となります。

あなたも本記事の情報を参考に、船の維持費を現実的に把握し、充実したマリンライフを計画してみてはいかがでしょうか。